(通訊員 高超)近日,國際學術期刊Nucleic Acids Research以“BMPQ-1 binds selectively to (3+1) hybrid topologies in human telomeric G-quadruplex multimers”為(wei) 題在線發表了我校動科動醫學院位燈國教授團隊的最新研究成果。團隊基於(yu) 端粒末端特殊的多聚G-四鏈體(ti) 結構,設計、篩選得到選擇性識別(3 + 1)雜合多聚G-四鏈體(ti) 的抗腫瘤化合物BMPQ-1。

G-四鏈體(ti) 是由鳥嘌呤富集序列折疊成的特殊核酸結構,該結構在基因組中的形成和解旋影響基因複製、轉錄、翻譯或重組等過程。作用於(yu) G-四鏈體(ti) 的小分子顯示很強的抗腫瘤活性,但這些小分子對不同基因上的G-四鏈體(ti) 缺乏選擇性,不利於(yu) 選擇性地調控特定基因的表達。人類端粒末端可形成複雜的多聚G-四鏈體(ti) 結構,與(yu) 這個(ge) 結構特異性識別的小分子可阻礙端粒酶對端粒保護,從(cong) 而抑製腫瘤細胞的永生。

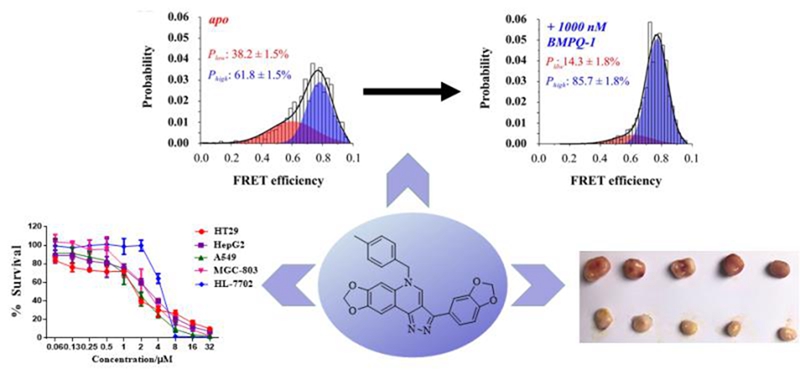

團隊采用熒光共振能量轉移(FRET)分析、圓二色譜(CD)熔融以及熒光光譜掃描等方法,鑒定出特異性識別二聚G-四鏈體(ti) TTA45的化合物BMPQ-1。BMPQ-1可有效抑製小鼠體(ti) 內(nei) 腫瘤的生長,不影響小鼠體(ti) 重。免疫熒光分析表明,BMPQ-1可誘導端粒末端G-四鏈體(ti) 的形成並引起端粒DNA損傷(shang) 反應。單分子熒光共振能量轉移(smFRET)和CD光譜研究表明,BMPQ-1通過改變TTA45在溶液中的構象係綜,進而實現對其選擇性識別。該工作為(wei) 靶向G-四鏈體(ti) 的抗腫瘤藥物研究奠定了基礎。

植物科學技術學院博士研究生高超、生命科學技術學院劉主教授和理學院碩士研究生侯海濤為(wei) 論文的第一作者,動科動醫學院位燈國教授、理學院徐勝臻副教授和倫(lun) 敦大學學院藥學院教授為(wei) 通訊作者。該研究得到我校生物醫學專(zhuan) 項基金、人才啟動基金以及國家自然科學基金等項目資助。

文章鏈接: