南湖新聞網訊(通訊員 張亞(ya) 格)近日,我校動物科學技術學院、動物醫學院崔旻教授團隊在Journal of Neuroinflammation雜誌上發表了題為(wei) “Type I/type III IFN and related factors regulate JEV infection and BBB endothelial integrity”的研究論文,闡釋了I型/III型幹擾素及相關(guan) 因子在JEV感染和血腦屏障調控中的作用,為(wei) 尋找日本腦炎治療藥物靶點提供了新的線索。

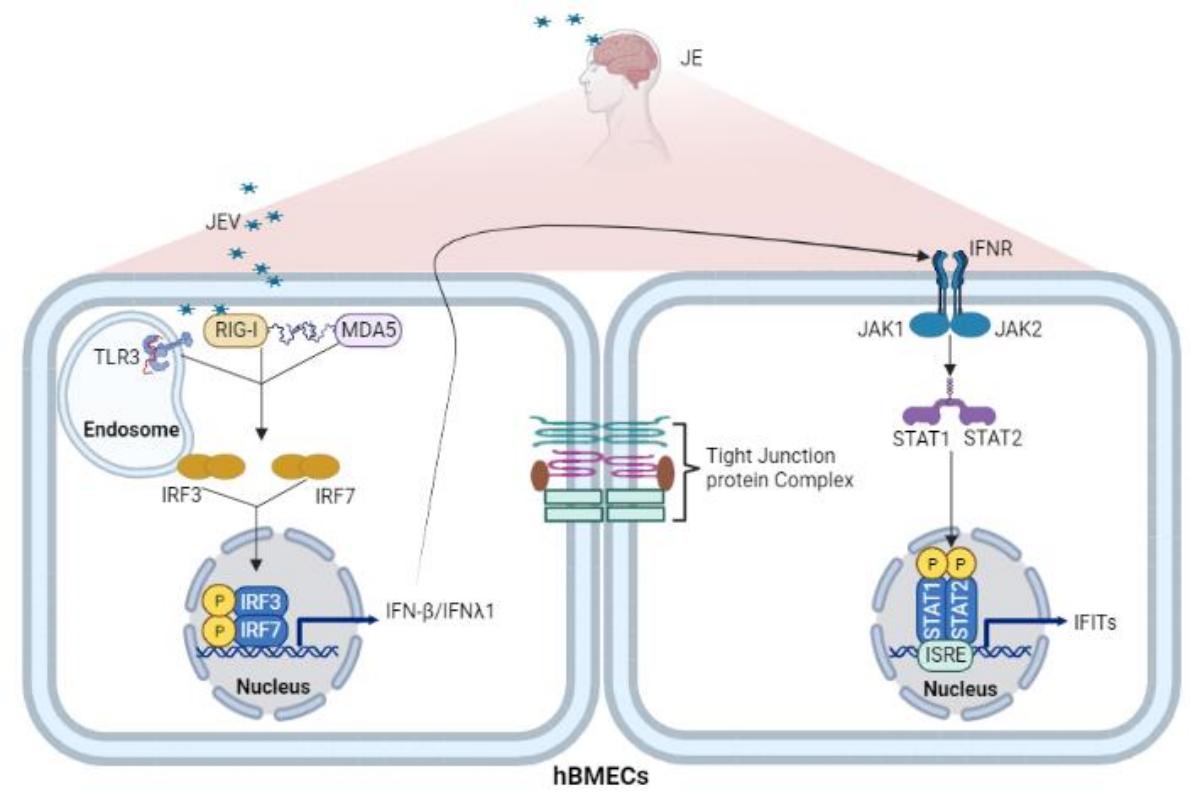

日本腦炎病毒(JEV)感染導致日本腦炎(JE)。該病毒感染通常伴隨著血腦屏障 (BBB) 完整性的破壞和中樞神經係統 (CNS) 炎症,但發病機製尚未完全解析。作為(wei) BBB的主要組成細胞,腦微血管內(nei) 皮細胞(Brain microvascular endothelial cells, BMECs)分隔了血液循環和腦實質,維持著 CNS 內(nei) 環境的穩態。關(guan) 於(yu) JE 的研究多聚焦於(yu) CNS 炎症因子對 BBB 的破壞,而JEV 感染引起的 BMECs細胞的相關(guan) 變化知之甚少。實際上,JEV在腦微血管內(nei) 皮細胞(BMEC)中建立感染被認為(wei) 是病毒穿透血腦屏障的關(guan) 鍵初始事件。因此,團隊基於(yu) 轉錄組測序數據,比較全麵地對 JEV 誘導的 hBMECs 細胞內(nei) 生物信號轉導進行了闡述,為(wei) 天然免疫因子與(yu) BBB 之間的相互調控提供新的理論基礎,總結圖如下:

III型幹擾素及相關(guan) 因子在JEV感染和血腦屏障調控中的作用(1)

首先,作者探究了JEV感染人源腦微血管內(nei) 皮細胞(hBMEC)所引起的細胞特征性變化。結果提示 JEV 感染並未導致 hBMECs 細胞發生病變但在感染後期影響了細胞活性。隨後,為(wei) 了充分闡明 JEV 和 hBMECs 細胞之間的相互作用,對JEV 感染後不同時間點的hBMECs 細胞進行了轉錄組測序。通過一係列分析,發現感染後的一係列差異表達基因主要富集在宿主細胞的天然免疫應答和內(nei) 皮細胞通透性調節等通路。進一步的研究表明,模式識別受體(ti) (pattern-recognition receptors,PRR,包括 TLR3、RIG-I 和 MDA5)通過識別 JEV 並啟動 IRF/IFN 信號傳(chuan) 導。 IFN 通過 JAK/STAT 途徑觸發具有四肽重複序列 (IFIT) 的幹擾素誘導蛋白的表達。而在屏障穩態的調控中,不同的 PRRs 發揮了迥異的功能。外源的IFN(IFN-β和IFN-λ1)可以顯著減輕內(nei) 皮屏障的損傷(shang) 。盡管IFITs與(yu) IFN之間存在了複雜的調控,但IFITs並不是IFN穩定內(nei) 皮屏障所必須的。

我校動物科學技術學院、動物醫學院博士研究生張亞(ya) 格為(wei) 論文第一作者,崔旻為(wei) 論文通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃項目等項目資助。

原文鏈接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37752509/

審核人:崔旻